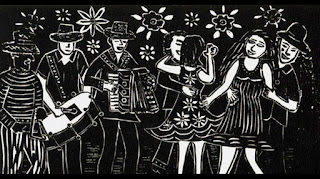

El forró es un género musical (y una danza) brasileña que proviene originalmente del nordeste de Brasil en la región de Pernambuco pero tiene sus orígenes en Europa y África. El forró es típico de la zona noreste de Brasil, especialmente popular en las ciudades de Caruaru y Campina Grande, donde es símbolo de la Fiesta de San Juan, y en las capitales Fortaleza, Natal, Recife y Alagoas son promovidas como grandes fiestas y duran toda la noche. El forró también es el nombre dado a estas fiestas. Si bien tradicionalmente se tocaba y bailaba sólo en el nordeste, se extendió en las últimas décadas al resto de Brasil llevada por miles de inmigrantes que buscaban oportunidades de trabajo en grandes ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro.

Hoy en día, la diversión del Forró, sencillos pasos y música pegadiza, lo convierten en un baile favorito entre los brasileños. Esta danza se ha vuelto extremadamente popular en Brasil y en Europa pero en Buenos Aires aún está poco desarrollada.

A nivel baile hay tres ritmos de forró: el xote (un ritmo más lento), el baião (el forró original) y el arrasta-pé (el más rápido de los tres), y dentro de estos tres ritmos, hay muchos estilos de baile que varían de region a region de Brasil. Existen grupos que modernizaron el Forró dando lugar a lo que hoy llamamos Forró Universitario. El forró tradicional se continuará tocando, componiendo y bailando aunque circunscrito a las verbenas de junio, mientras que las variedades modernas han ganado la batalla durante el resto del año.

Su música incorpora tres instrumentos tradicionales. Sanfona o acordeón, bumba o zabumba y triángulo. A diferencia de la samba tradicional que se baila solo, forró es un baile de pareja. Al ser un baile divertido, se puede bailar con cualquier persona sin prejuicios. Tradicionalmente las parejas bailan pegando el torso y con las piernas entrelazadas, con movimientos sensuales. Algunas veces realizan giros y figuras, solo cuando la música es mas rápida.